今日はフリッツ・フォン・エリックの祥月命日である。過去の試合でさりげなく目立っているのが大木金太郎だ。ジャイアント馬場のセコンドをつとめている。昭和プロレスの大試合にさりげなくセコンドをつとめる自己アピールを懐古する。

プロレスは、いわゆる「ケツ決め」なんて言われる。

プロレス技は、相手が受ける「協力」があるから成立する、などともいわれる。

では、プロレスラーは、その決められたことだけをやっていればいいのか。

そうではないし、むしろそうではない部分が本質だから奥が深いのだ。

たとえば、そのレスラー自身の個性は、当たり前だがそのレスラーの表現力次第である。

つまり、レスラーは、リングの上で技だけかけていればいいのではなく、あらゆるところでそのレスラーとしての表現を行わなければならないのだ。

ということで、前置きが長くなったが、大木金太郎から昭和プロレスを懐古する。

今日は、冒頭に書いたように、“鉄の爪”フリッツ・フォン・エリック(1929年8月16日~1997年9月10日)の祥月命日である。

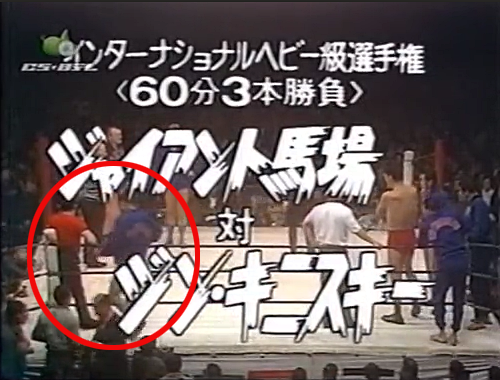

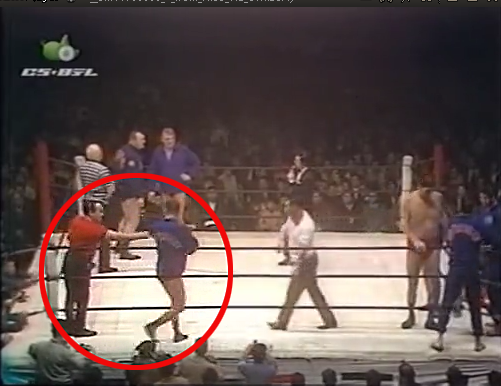

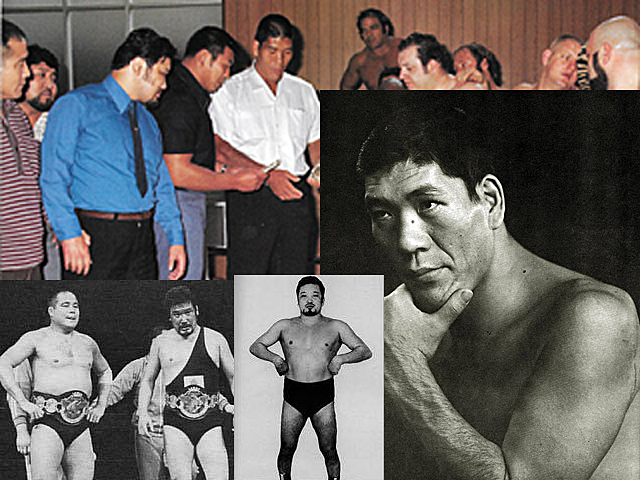

1970年3月3日。愛知県体育館で行われたジャイアント馬場対フリッツ・フォン・エリックのインターナショナル選手権で、大木金太郎はジャイアント馬場のセコンドをつとめている。

ジャイアント馬場サイドには、ちゃんと付き人のサムソン・クツワダも、元付き人の大熊元司もいるのに、だ。

1本目をジャイアント馬場が先取した後、2本目がアイアンクローにつかまり3カウント取られる。

永源遥や大熊元司が助けに入った時は、ジャイアント馬場は流血していた。

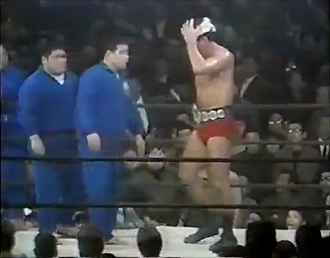

ジャイアント馬場がインターバルでコーナーに戻った時、大木金太郎はさり気なく出てきて、ジャイアント馬場の出血を丁寧に拭いてあげている。

普通、そういうのは付き人の仕事だろう。

ちゃんと、サムソン・クツワダはついていたのだ。

なのに、当時、ナンバー3で、アジアヘビー級チャンピオンだった大木金太郎が、わざわざセコンドに入って流血の手当をする必要はないだろう。

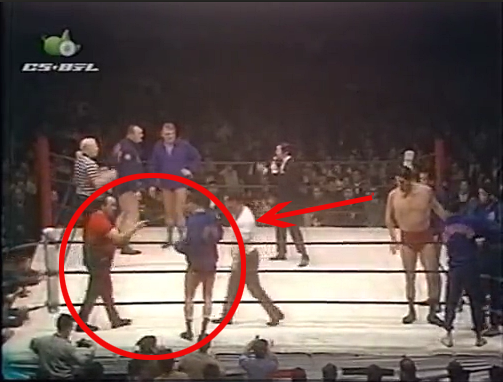

さらに、3本目は両者リングアウトになり、ジャイアント馬場とフリッツ・フォン・エリックがしばらく場外で暴れた後、ジャイアント馬場がリングに戻り、観客にアピールすると、またそこでも大木金太郎が同行しているのだ。

大木金太郎、まるでジャイアント馬場の参謀のように目立ちまくりである。

日本プロレスでは、このシリーズの後、第12回ワールドリーグ戦が開催されたが、ドリー・ファンク・ジュニアのNWA世界ヘビー級選手権に挑戦するとの理由で、大木金太郎は参加していない。

かつて、大木金太郎はWWA世界ヘビー級選手権に挑戦するからといって、第9回ワールドリーグを途中棄権したことがあり、第12回はそのようなことがないよう、最初から出場しなかった。

つまり、このシリーズで、しばらく日本とご無沙汰だから、今のうちに目立っておということだったのか。

それにしても、ここまでするチャンピオン、見たことがない。

もっとも、大木金太郎が、大試合に“ライバル”のセコンドに付くのはめずらしいことではない。

ドリー・ファンク・ジュニアがNWA世界ヘビー級チャンピオンとして初来日した1969年11月は、最初に挑戦したのがアントニオ猪木だったが、このときは吉村道明とともにセコンドについている。

そして、とのときはなぜか、次の日のジャイアント馬場戦はセコンドに付いていない。

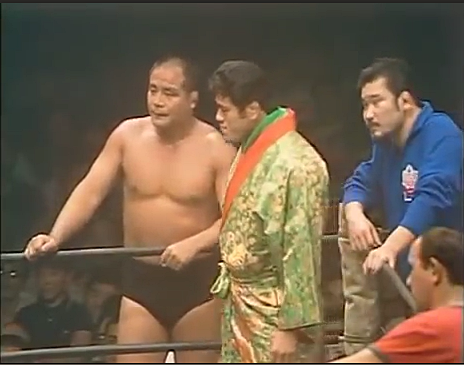

そして1年後の1970年12月3日には、またジャイアント馬場のセコンドについている。

ジャイアント馬場がジン・キニスキーに大阪でインターナショナル選手権を奪われ、ロサンゼルスに取り返しに行ったが、その大阪の試合である。

そのときも、ヒロ・マツダらとともに、セコンドについているが、大木金太郎の場合、ヒロ・マツダのようにジャイアント馬場の横に付き添っているのではなく、エプロンでレフェリーのユセフ・トルコにちょっかいを出し、小競り合いをして、試合前のジャイアント馬場の気を散らしているから始末に負えない。

気が散るジャイアント馬場

それが原因で、ジャイアント馬場が負けたという説もあるほどだ……ってホントかよ(笑)

ジャイアント馬場2試合、アントニオ猪木1試合だと不公平だと思ったか、もう1試合、大木金太郎はアントニオ猪木の大試合にセコンドについている。

翌年の第13回ワールドリーグ戦優勝戦。

そう、ジャイアント馬場とアントニオ猪木がデッドヒートを繰り広げ、最終戦の時点で同点だった、あの殺伐としたリーグ戦である。

あの試合で、大木金太郎は、上田馬之助とともにアントニオ猪木のセコンドについている。

しかも、その前に試合をしているので、まだ体が火照っているらしく、ジャージも着ていない。試合着のままである。

そこまでしてセコンドに付きたかったのであろうか。

馬場派ても猪木派でもレイス派でもなく

といっても、その後の言動を見ていると、猪木派というわけではない。

たとえば、アントニオ猪木がクーデターのカドで日本プロレスを追放されたときも、最初はジャイアント馬場ですら署名したアントニオ猪木に一任する委任状に、大木金太郎と戸口正徳だけは署名していない。

セコンドとは違うが、別の形でジャイアント馬場の邪魔をしたこともある。

ブルート・バーナードに角材で耳をちぎられた試合は、メインエベントがジャイアント馬場対ジン・キニスキーのインターナショナル選手権であった。

メインの試合に向けて客を温めるべきセミが、会場の雰囲気を騒然とさせてメインイベントへの集中力をソイでしまったのである。

大流血はハプニングかも知れないが、あまり避けもしなかったので、ある程度は覚悟もあつたのだろう。

ジャイアント馬場も、ジン・キニスキーも、さぞやりにくかっただろうに。

また、全日本プロレスになってからも、オープン選手権でハーリー・レイスとアブドーラ・ザ・ブッチャーがせっかく遺恨を作ったのに、大木金太郎はそこに割って入るようなことをしていた。

ハーリー・レイスとアブドーラ・ザ・ブッチャーがリング内外で戦っていると、大木金太郎までが出てきてアブドーラ・ザ・ブッチャーに攻撃を仕掛けるのだ。

それでは、ハーリー・レイスとアブドーラ・ザ・ブッチャーの因縁のテーマが拡散するし、そもそもハーリー・レイスが2人がかりでないとアブドーラ・ザ・ブッチャーを倒せないようなイメージすら与えてしまう。

大木金太郎は、弟子のキム・ドクから見ても、技を受けない「カタイ」レスラーで、ジャイアント馬場は勉強になったが、大木金太郎はそうではなかったと述懐している。

自己アピールも「カタイ」レスラーだったのかもしれない。

それにしても、昭和プロレス。

面白困ったエピソードも懐古するのは楽しいものである。

コメント