アントニオ猪木という人物を振り返るとき、多くの人が思い浮かべるのは「燃える闘魂」という強烈なイメージではないでしょうか。リング上で豪快に戦い、時にはその生きざまで人々を奮い立たせる姿こそが、国民的スター・猪木の代名詞でした。

しかし、そのイメージの奥に隠された人間・猪木の姿は、決して公の場だけでは語り尽くせないものがあります。

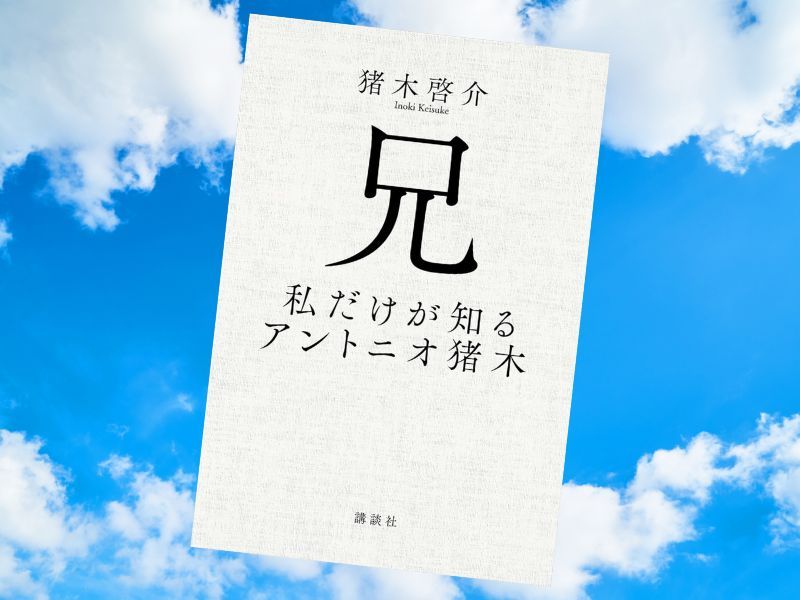

実弟・猪木啓介氏による『兄 私だけが知るアントニオ猪木』(講談社)は、弟として長年寄り添った立場から兄の人生を描き出した一冊であり、ファンにとっても新鮮で心に響く証言集です。

ここでは、プロレスラーとしての偉業とは異なる、等身大の兄の顔を知ることができます。

家族だから見えた猪木の素顔

本書の大きな魅力は「身内ならではの視点」にあります。

啓介氏は幼少期から兄を間近で見続け、少年時代の些細な思い出や家族の思い出、さらにはブラジル移民としての苦難まで、生々しい体験を通じて「人間としての猪木」を描き出しています。

華やかなリングの裏にある地道な努力や、人知れぬ悩み、時に兄弟だからこそぶつかる葛藤。これらは後年の猪木像をより深く理解するために欠かせないエピソードです。

特に少年時代のエピソードには、後の「挑戦者としての猪木」の萌芽を見ることができ、読者に新しい発見を与えてくれます。

ブラジル移民時代の苦労

アントニオ猪木という名前が世界に知れ渡るずっと前、彼は家族と共にブラジルへ渡り、過酷な労働の日々を送っていました。本書ではその時期の苦労が率直に語られています。貧しさと異国での孤独に直面しながらも、家族が一丸となって乗り越えていった姿は感動的です。

兄・猪木寛至(本名)が強靭な精神を培った背景には、このブラジルでの生活があったことは間違いありません。その支えとなったのが常に家族の存在であり、本書を読むと「猪木家」という大きな絆が、彼のその後の人生を根底で支え続けていたことが深く伝わってきます。

成功の陰にある家族の支え

日本に帰国後、プロレスラーとして徐々に頭角を現す猪木氏の姿が描かれると同時に、家族が寄せた心の支援が随所に描かれます。

孤高のスーパースターに見えた猪木も、家族にとっては常に身近で、頼れる存在であり、そして時に悩み多き一人の男でもあったことが明らかにされます。

大スターになった後も故郷のブラジルを忘れず、折に触れて帰郷し、縁の人々を大切にした姿は、世間で抱くイメージとは少し違った温かさを感じさせます。この裏側の猪木像は、本書の大きな読みどころの一つです。

「燃える闘魂」とは異なるもう一つの顔

「燃える闘魂」と聞くと、力強く突き進む姿を思い浮かべますが、本書に描かれる猪木はそれだけではありません。周囲の人をさりげなく気遣い、家族を大切に思う優しい兄の顔がそこにはあります。

豪快さと繊細さ、その両方を合わせ持っていたからこそ、多くの人に愛されたのだと感じさせられます。読んでいると、強さと優しさが同居していた等身大の猪木に親しみを覚えるでしょう。

本書が持つ普遍的な魅力

この本は、単なるプロレスの回想録ではありません。家族との絆や、困難をどう乗り越えるかといったテーマは、誰にとっても身近で共感できるものです。

だからこそ、プロレスを知らない人でも自然に読み進められます。表舞台での輝きとはまた違う、身近で温かいエピソードの数々に触れることで、猪木という人の大きな魅力を改めて感じることができます。

まとめ

『兄 私だけが知るアントニオ猪木』は、スーパースターの裏側にある人間味あふれる姿を描いた、心に残る一冊です。夢を追い続けながら悩み、壁を乗り越え、そして家族を何より大切にした兄の姿が、読者にやさしく語りかけてきます。

猪木の逝去を受け、その人生を振り返る今だからこそ、この本の言葉がより深く響いてくるのではないでしょうか。

プロレスファンはもちろんですが、猪木をあまり知らない人にとっても、家族の物語として楽しめる一冊です。読み終えたときには、「アントニオ猪木」という人物の姿が、少し違った角度から心に刻まれているはずです。

遺言と4人目の妻の「処遇」

最後にひとつだけ、よその家のことですが、ちょっと納得いかないことがありました。

4人目の妻、田鶴子さんが先に亡くなった時点で、青森に「アントニオ猪木の墓」を建て、夫婦で入ることになっていたそうです。

それで、猪木さんの療養中に、著者が確認したところ、猪木さんは、「青森は遠いから、長兄が眠っている鶴見の総持寺がいい」と言いましたが、結局、「総持寺に納骨するが、一部(米粒ほどでも)は青森に分骨する」ということで「遺言」は結論を見たそうです。

ところが、猪木さんが亡くなった後、事実上唯一の直系子孫である寛子さん(倍賞美津子との間の娘)はそれを拒絶し、青森に分骨はしなかったというのです。(3人目の妻とは断絶)

本書では、田鶴子さんに対して「後妻業」などという表現まで出るほど憎まれていますが、生前たとえどんな嫌われ、憎まれることをした妻であろうが、猪木さんと夫婦だったことは事実です。

猪木さんの遺言でも分骨で落ち着いていたのに、娘だからといって、たかが米粒程度の分骨もできないというのは、さすがにちょっとひっかかります。

なぜなら、それを認めてしまうと、相手の親族から嫌われていたら、たとえ当事者が配偶者と一緒の墓に入りたくても、遺族の感情次第でそれがかなわなくなってしまうケースが当然視されることになります。

それは、現在の民法にそぐわない思想ではないでしょうか。

夫婦のことには、たとえ実娘だろうと、もはや同じ戸籍でもない「他所の家の人」が勝手に決められることではないと私は思うのです。

アントニオ猪木さんも、本当は猪木家の墓には入れないんだとか、ジャイアント馬場さんが「本家」で、自分を「分家」という表現を使ったりするなど、どうも猪木さん一族は、すでに民法上否定されている「家制度」の価値観に囚われすぎているように思います。

ですから、私個人の感想としては、そこがなんかしっくりこないものがありました。